另一个好消息目前正在评估将天宫空间站上那件累计出舱20次的第二代“飞天”航天服带回地球,它首次随航天员汤洪波完成出舱任务。到2024年初已接近设计寿命极限,这次如能带回地球,将对未来设计出寿命更长、更轻巧,更具保护功能航天服帮助相当大,可谓是国宝级“文物”!

神舟二十准备返回!牛逼,飞船顶住了空间碎片的撞击

11月11日,双十一购物节上午,中国载人航天官网突发一条神舟二十号的消息:

神舟二十号载人飞船返回任务推迟后,工程秉持“生命至上、安全第一”的原则,立即启动应急预案和措施,组织对神舟二十号载人飞船全面进行仿真分析和试验及安全性评估,研究神舟二十号航天员乘组返回实施计划,各系统严格按流程开展各项测试和联调联试,组织关键产品状态判读和质量确认,着陆场正在开展神舟二十号航天员乘组返回综合演练。各项工作按计划有序稳步推进。

熟悉国内航天报道的网友应该是能看出啥意思,但确实有网友表示看不明白,比如这位网友就表示“搞笑的是还有人看不懂这篇通稿是何意,更有甚者直接联想到了神舟21或者22了”,但是看这句“着陆场正在开展神舟二十号航天员乘组返回综合演练”就知道神舟二十已经稳了!

11月5日,中国载人航天官网发布的“神舟二十号载人飞船疑似遭空间微小碎片撞击,正在进行影响分析和风险评估。”的新闻让全国人民揪心不已,因为到现在为止,空间碎片撞击飞船已经不止一次了,据不完全统计,航天器被空间碎片撞击至少有6次:

- 1991年12月23或24日,俄罗斯卫星Cosmos1934被来自Cosmos926的残骸SatNo13475撞击,碎裂成两块,卫星彻底报废;

- 1996年7月24日,CERISE(法国侦察卫星)的重力梯度稳定杆被一片来自Ariane1火箭上面级碎片撞击,断裂了2.8~2.9米,卫星姿态失控,后来虽经地面测控抢修,但功能大大受限;

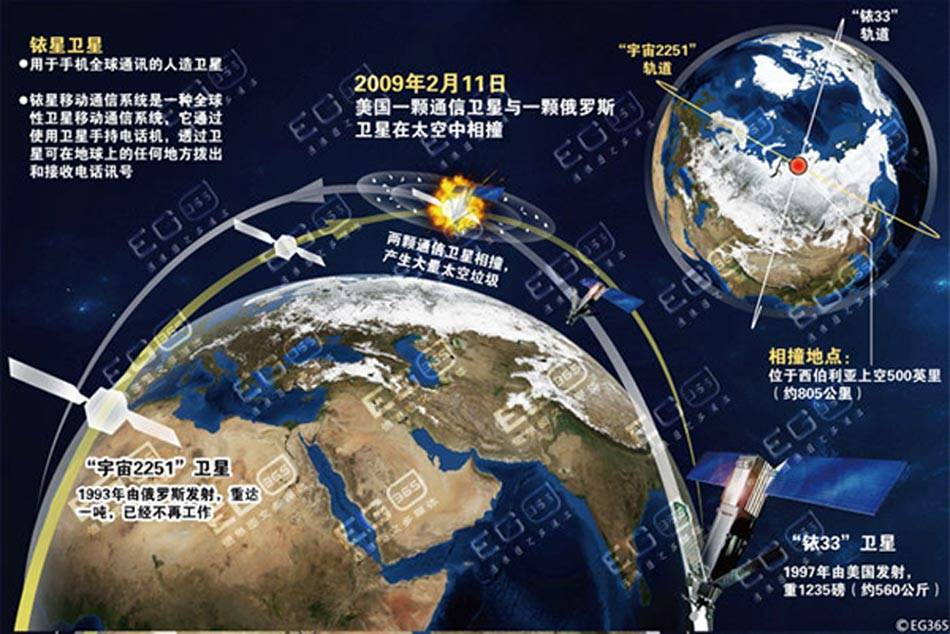

- 2009年2月11日,“铱星33”被俄罗斯报废卫星“宇宙-2251”撞击,两颗卫星均在太空中解体,撞击产生了大约数万个碎片;

- 2013年1月22日,BLITS(俄罗斯无源激光反射卫星),主要用于卫星激光测距相关的科研任务,被空间碎片撞击后提前退役;

- 2022年12月15日,俄罗斯联盟MS-22飞船推进舱被空间碎片撞击后形成0.8毫米的小孔,数十升冷却剂泄露,导致飞船热失控,无法载人范围,只能执行太空救援任务将宇航员接回地球;

- 2023年2月,俄罗斯对接在国际空间站的货运飞船MS-21飞船也遭到空间碎片撞击,幸亏货运飞船不载人,本身也是一次性使用。地面团队先清空了飞船内剩余物资后将其隔离,并在2月18日脱离空间站后在大气层中烧毁;

曾经发生过的撞击事件结果相当不乐观,确实让大家非常紧张!原因也很简单,空间碎片可能是微流星,也可能是太空垃圾,可能是逆向轨道,也可能是正向轨道,还有可能是逆向环太阳轨道,速度从7.9千米/秒~70千米/秒不等,一克重的碎片在70公里/秒的速度下撞击相当于727克TNT的能量,比一枚串联战斗部的RPG装药量还要大,你说破坏力大不大?

神舟二十号竟然如此牛逼?竟然能扛住空间碎片的撞击?

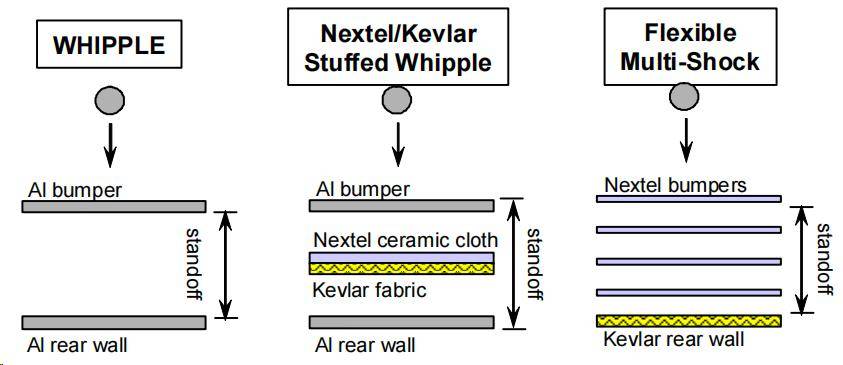

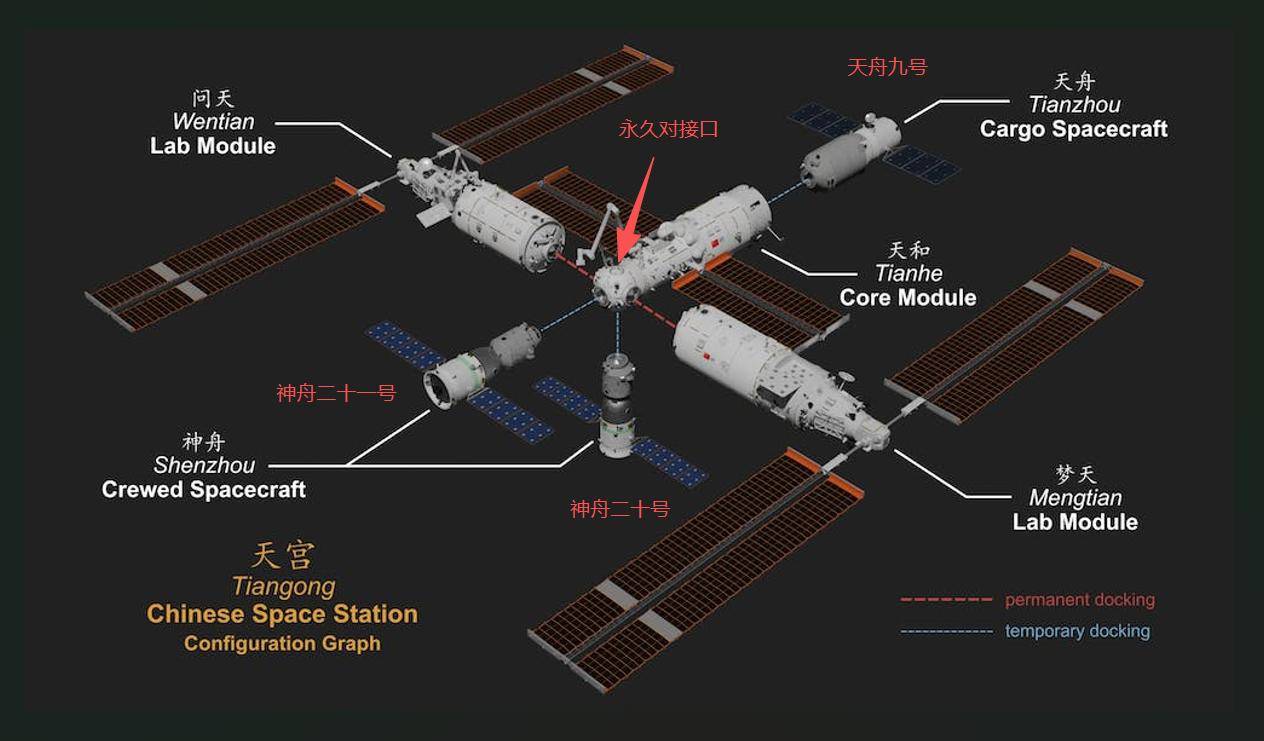

答案其实并不如各位想象的那样,空间站上某些部位确实有加固过,比如国际空间站某些舱段,天宫空间站的天和号核心舱段等,这些位置会用多层缓冲防护结构设计,由外层薄金属板、中间缓冲层(如蜂窝结构、纤维材料)和内层舱体壁组成。原理是让碎片撞击外层板后破碎、分散,再经缓冲层消耗动能,最终无法穿透内层舱体。

当然这些只能防微小的空间碎片撞击,对于大型的比如超过10厘米直径的碎片,可以通过地面望远镜或者空间雷达与光学手段跟踪,提前让空间站变轨避开碎片!而对于更小的空间碎片撞击到目前为止还无法预防,只能在撞击发生后修复!

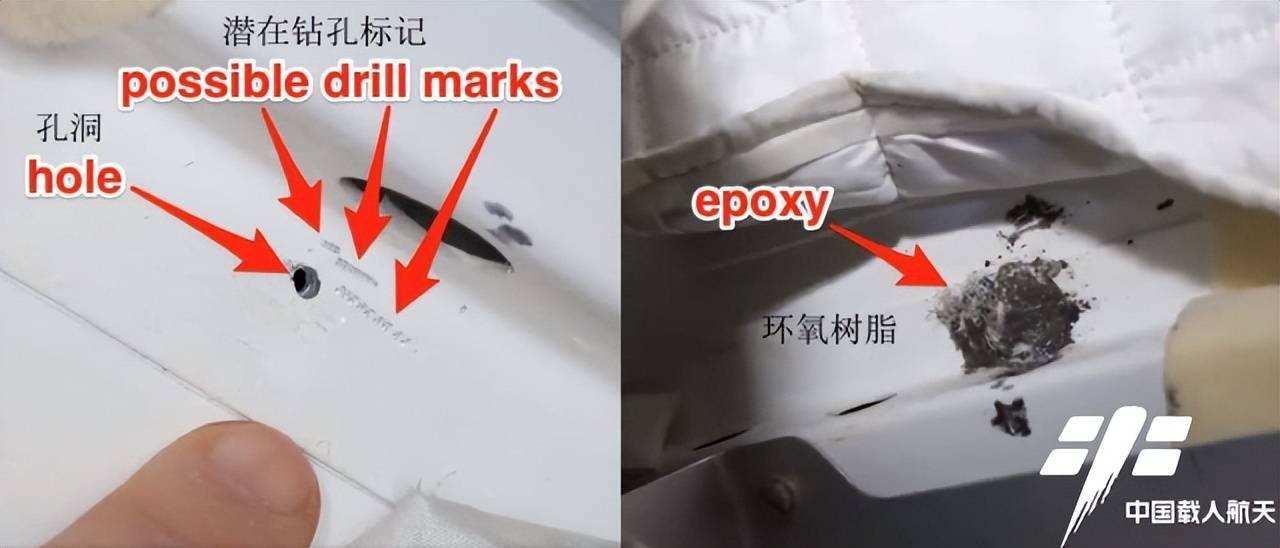

比如在2024年3月神舟十七号航天员完成天和核心舱太阳翼维修,消除了空间碎片撞击造成的影响;那么如果舱体被撞击并且穿透了怎么办?相信很多朋友都有这个疑问,其实如果穿透了但没有二次损伤时这个修复超级简单,找环氧树脂堵住就可以了,是不是不可思议?

但这基本属于标准修复程序,因为空间站只有1个大气压,即使外面是真空也只需承受1个大气压的压差,所以这种属于载人低压容器,修复起来真不难,可以用硅胶垫堵漏,真空专用胶带堵漏,或者充气膨胀式堵漏,对于金属板上的小孔,胶带环氧树脂都可以,是不是很简单?

临时堵漏了之后,有必要的话航天员出舱将漏点用真空钎焊或者激光焊接焊死,口子大了用衬板覆盖再焊接,这是永久修复,其实临时措施也可以支撑很长是时间,这些真不难!真正的难点是评估损伤,这才是难点中的难点!

比如空间站漏气检测,压力传感器、声学传感器等能快速定位,破损后能快速修复,这是空间站!但如果是返回飞船呢?特别是返回舱如果表面被撞后有擦伤或者微孔穿透,影响返回吗?撞击后穿透到内部夹层,无法拆卸无法探伤,如何评估?或者对管路有损伤但没有穿透,如何评估?

这些难度是相当大,并且评估人员的压力也相当大,这次神舟二十号飞船能官宣准备返回,这肯定是再三衡量过的,要不然以中国航天秉持“生命至上、安全第一”的原则,是绝对不会多冒一点风险的,各位放心,既然载人航天官方公开的消息,那就是100%没有问题!

或将带回国宝级文物:已经到寿命的飞天航天服

目前的天宫空间站内有一件已经完成20次出舱,目前已经在退役状态的、编号为B的第二代“飞天”航天服,在2021年7月神舟十二号任务中,它首次随航天员汤洪波完成出舱任务。到2024年初,它已接近15次设计寿命,当年设计要求是“在轨贮存3年,其间出舱使用次数不小于15次”,从这个角度来看这套编号为B的航天服已经完成使命。

但是这件航天服的状态依然非常好,在经过科研团队通过在轨与地面试验数据回溯、开展材料级和产品级验证试验等方式进行评估,最终确认其状态稳定良好,成为我国首个在轨开展寿命评估并延寿使用的飞行产品。之后这套航天服持续服役,一直到2025年8月神舟二十号乘组第三次出舱任务时,已累计保障20次出舱任务后正式退役!

航天服可以看成是一个迷你航天器,有自身独维生系统、包括提供适宜的温度、压力以及空气环境,同时还要低于宇宙辐射,太阳的高强度可见光以及紫外等辐射,能抵御100℃高温,防止微陨石碎片撞击;另外在保证了这些基本功能后,还要保证关节灵活弯曲与转动,以让航天员出舱时可以执行安装与维修等任务。

要同时满足这些条件的要求是相当高的,在我国研发“飞天”航天服之前,全球也只有美俄两国有舱外作业的航天服,技术难度相当高。2008年9月27日,神舟七号任务中,第一代 “飞天” 舱外航天服首次亮相,助力航天员完成我国首次太空行走,标志着我国成为少数具备舱外航天服自主研制能力的国家。

空间站阶段使用的是第二代 “飞天” 舱外航天服,有A、B、C三套,分别以红、蓝、黄饰带区分(目前退役的就是B、蓝饰带),采用轮换使用模式适配不同的航天员。2025年7月,天舟九号货运飞船又送上D、E两套新款航天服。

在A、B、C三套航天服的基础上,D和E两套航天服又有改进,目前的标准寿命已经提升至4年在轨储存,同时还能保证20次舱外执行任务的安全。

网友一直都有将B、蓝饰带航天服带回地面的想法,一来这是我国第一套正式使用至退役的航天服,其“文物”意义非常巨大;二来这套航天服经过了20次考验,其研究意义非同寻常,对于后续改善航天服以及研发月面航天服都有非常重大的参考意义,因此从这个角度来看,都有必要将这套退役的航天服带回地面。

如何带回:神舟二十号飞船还能装得下吗?

“飞天”航天服重不超过120千克,不得不说这还真有点重,不过从重量角度来看,中美俄的航天服大致处在同一水准,略有差异,但相差不大。那么问题来了,能装进神舟二十号飞船吗?先来看看神舟二十号飞船的数据:

神舟飞船全长约9米,最大直径2.8米,总质量约8吨,采用“三舱结构”:轨道舱 + 返回舱 + 推进舱。其中返回舱内部可用空间约6立方米,轨道舱8立方米,总可用空间14立方米左右;返回时候能带三名航天员+300公斤货物。

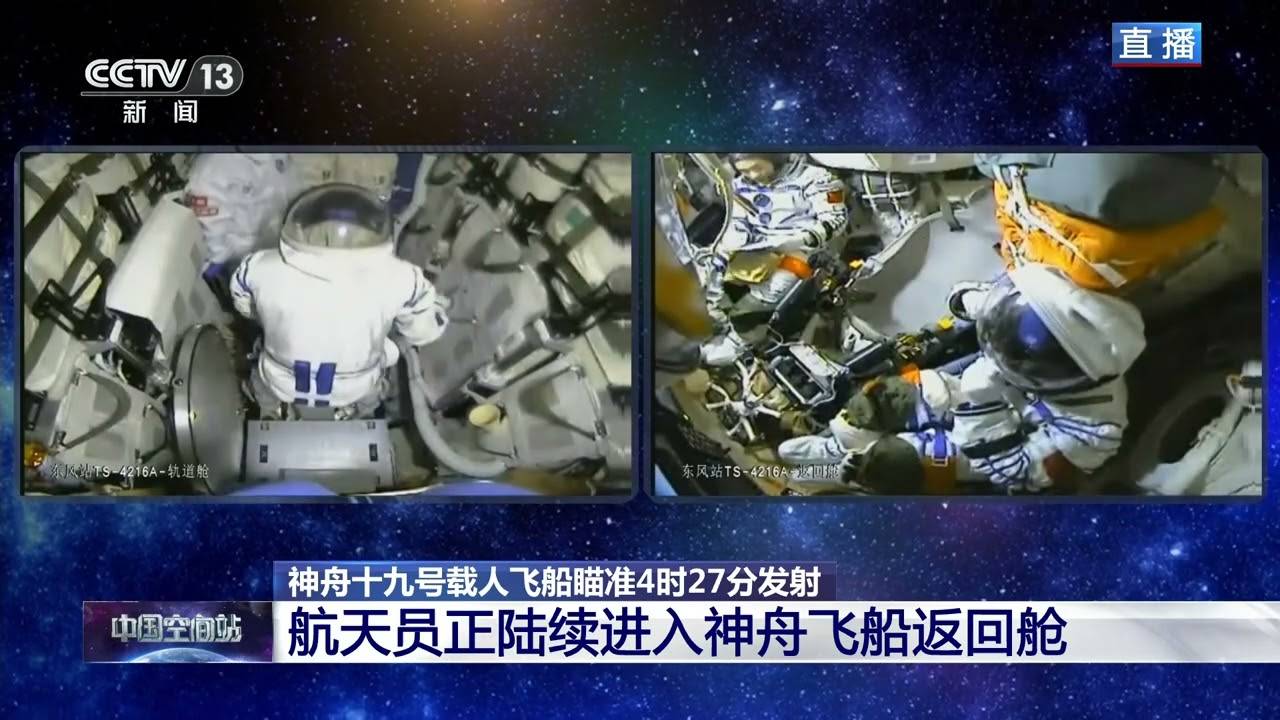

神舟飞船上天时包括轨道舱 + 返回舱 + 推进舱,但返回地面时只有返回舱一个,这个舱内的空间是6立方米,三位航天员占了大头,300公斤货物就在航天员座椅周围,这个航天服主要是层数很多,不能折叠,只有臀部、膝盖,肘关节,肩关节以及头部能转动,只能部分调节,并且还有背包,体积是有点大的!

返回舱的出舱口直径大约在0.85米左右,设计就是能保证航天员身着航天服的情况下进出,不过此时的航天员穿的是舱内航天服,具备密封结构、简易生命保障系统,能在返回舱失压、泄漏等极端情况下,为航天员提供短期氧气、维持压力,抵御高低温,保障生存至返回地面。

这种航天服要比舱外航天服轻便,体积比舱外航天服要小很多,重量也只有数公斤!因此航天员能穿舱内航天服进出并不代表舱外航天服能进出这个舱门,不过据传闻载人航天官方已经在评估这个选项,那至少是可以穿过返回舱舱门的。

现在的问题是如何在返回舱内安放这套舱外航天服,多了这120公斤的航天服货物,那回程就要少带120公斤的其他货物,这个有可能是地面急需在等待的产品,也有可能是进行空间实验的样品,反正总归是要取舍的,成年人一般不加选择在这里无效。另外返回舱重心也会改变,返回姿态也需要重新验证,轨道也要重新计算,反正带货肯定是不容易的。

当然作为航天爱好者还是非常希望能将这套航天服带下来的,意义实在非常大,要是按惯例丢在货运飞船中烧毁那实在是太可惜了!期待好消息,期待神舟二十号航天员平安归来,期待神舟二十号返回任务的顺利进行!

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏